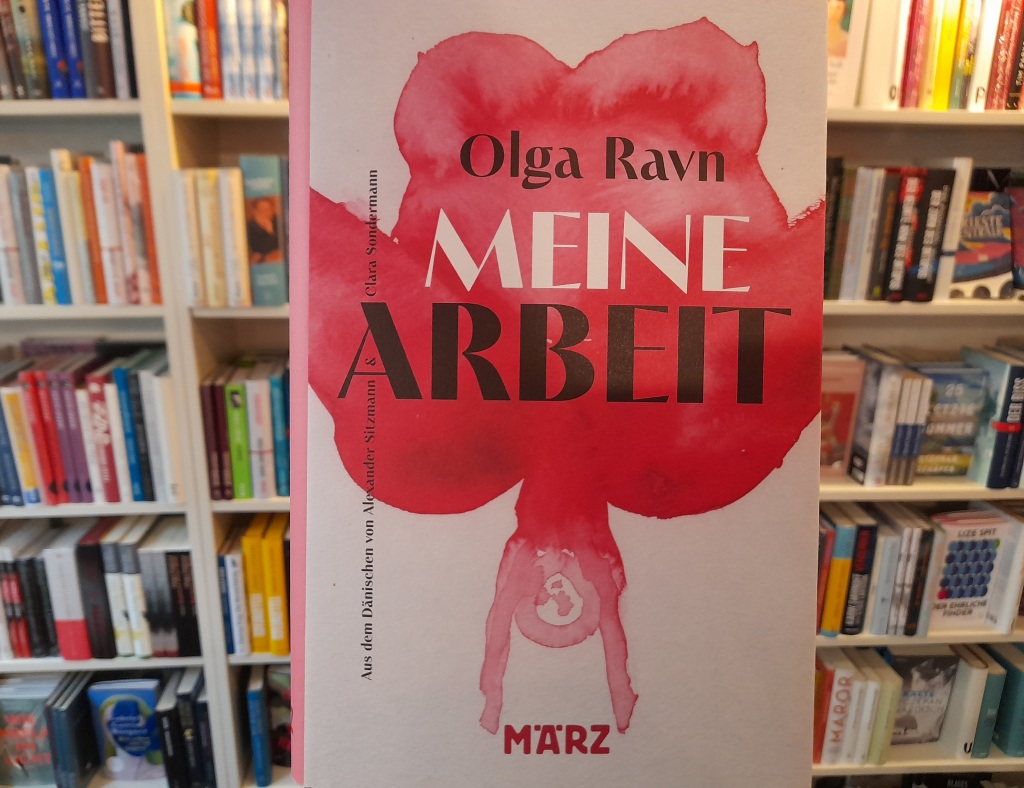

Das Buch ist ein Zermalmer des Alltäglichen und doch zeigt es genau dies: Die alltägliche Arbeit einer Mutter und einer Schreibenden. Dabei lösen sich Grenzen auf. Innerhalb der Menschlichkeit und in den Gattungen der Literatur. Ein Buch, das uns hineinzieht in eine reale Welt, die uns ständig umgibt und doch wenig betitelt wird. Eine Welt, die uns alle, egal welche Geschlechterrolle wir spielen, angeht. Das Buch ist nicht nur für Eltern oder Familien, es ist ein Rundumschlag und benutzt dabei alle erdenklichen Mittel. Wie in einer Zauberhutschachtel verlassen wir die bewussten Ebenen und versinken in den mehrfachen Anfängen, den diversen Fortsetzungen, den Tagebucheinträgen, Krankenakten, dem Schwangerschaftstagebuch und den Gedichten.

Die Erkundung beginnt im Versuch, die Mutterschaft literarisch zu fassen. Es ist Anna, eine schwangere Frau, 28 Jahre alt und Schriftstellerin. Später ist sie Mutter und lebt in Kopenhagen, dann Stockholm. Ihr Mann, Aksel, ist Schwede, Vater des Kindes und Dramatiker. Das Kind wird 2016 geboren und dadurch verändert sich alles.

Diese Betrachtungen waren ein Manuskript. Wirr und unsortiert. Wer hat es geschrieben? Anna, natürlich, aber dann taucht die Erzählerin auf. Ein verschachteltes Spiel mit Spaltungen beginnt. Die Erzählerin hat zum Geschriebenen eine Distanz. Die Erzählerin ist natürlich nicht Olga Ravn. Nach der Geburt ist sie, Anna, eine andere Frau geworden, die nun Jahre später ihre Literatur findet, ihre Notizen und Berichte. Anhand des Tagebuches erhält die Prosa eine Fixierung. Somit ist der Roman ein irrwitziges Schauen auf das Leben. Im Mittelpunkt der Lebensanfang eines Kindes. Der Weg dorthin und die lange schmerzvolle Geburt als einer der Anfänge, der den Mythos der Mutterschaft entkräftet und gleichzeitig bestärkt. Das Wunder der Doppeldeutigkeit gelingt großartig und bewegt. Im Mittelpunkt die Arbeit als Mutter und als kreativ Schaffende. Sie erlebt sich, ihr Umfeld und fragt, ob sie es schaffen kann. Die Geschlechterrollen überrollen sie und ihren Mann ungewollt. Kann sie genug lieben? Hat sie die Kraft? Die Schwangerschaft krempelt das Leben um. Anna verliert ihren Platz in der Welt und gerät in einen mentalen Schwebezustand, den sie zu fixieren versucht. Daher auch die dreizehn Anfänge. Das Neue im Leben benötigt die ganze Aufmerksamkeit und es bleibt kaum Raum für das Selbst. Die Beziehung ist bedroht. Angst vor dem Ungenügend sein überlagert den Beziehungsfrust und den Lebensschmerz. Als Mutter funktionieren zu müssen und leistungsstark zu sein verursacht Furcht. Anna schreibt fast manisch und alles, was sie nebenbei zu Papier bringt, sprengt Formen. Der Wunsch, ein ganz normales Buch zu schreiben, gelingt der Erzählerin kaum bei der monströsen Arbeit. Die Gedanken als Notizen oder durch lyrische Wahrnehmungen verlassen die Scham, entfremden sich und versuchen den Lebenshalt neu zu formulieren. Die heile Familie als Bild, als Metapher, wird sprachlich zermalmt und aufgebaut, denn am Ende steht eine neue Schwangerschaft.

Das Buch ist ein Gesamtkunstwerk aus Erlebtem, medizinischen Dokumenten, Dialogen und Emotionen. Jede Betrachtung bekommt einen eigenen Sprachraum. Inhalt und die verwendeten Stile sind Literarische-Tektonik. Aus dem Dänischen von Alexander Sitzmann und Clara Sondermann übersetzt. Ein erstaunliches Werk, das trotz des Umfangs schnell inhaliert werden kann, uns zügig in seinen Bann zieht und durchwühlt.

Zum Buch in unserem Onlineshop

Weitere Lesetipps von mir und tolle Gäste auf YouTube: Leseschatz-TV