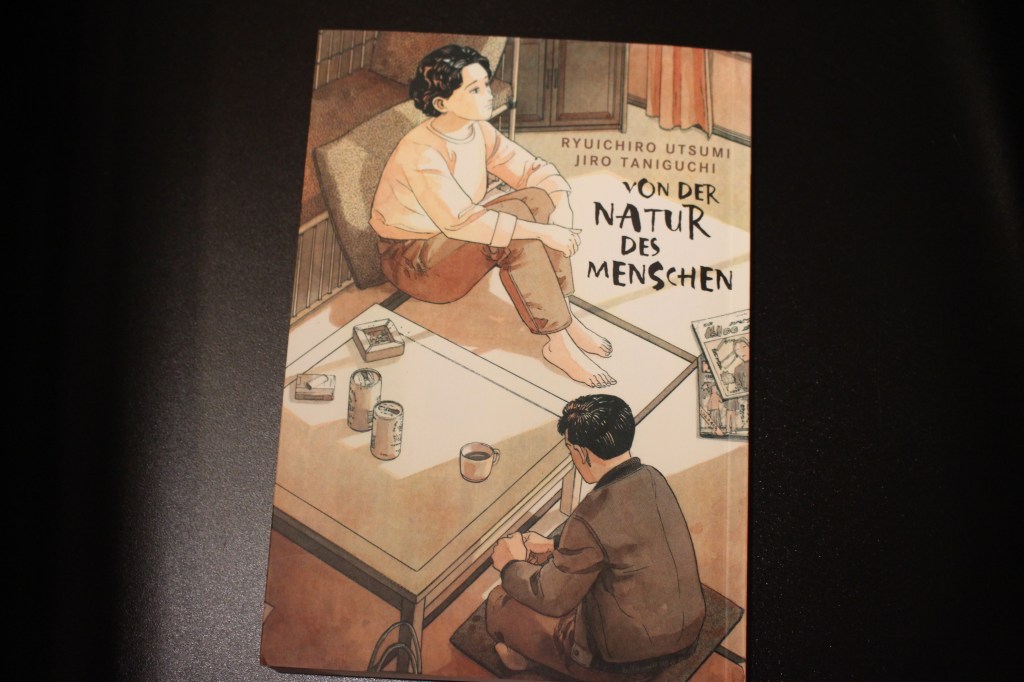

Eine Perle in der Welt der Mangas. Sehr literarisch und feinfühlig werden hier alltägliche Universen geöffnet und dabei stehen immer das menschliche Miteinander und das Gegeneinander im Vordergrund. Es sind Kurzgeschichten, die zu Herzen gehen und uns durch die einfühlsamen Worte und Bilder sehr bewegen. Ein Manga, das fern der üblichen schrillen, hektischen und wilden Comicwelt steht. Es geht um die Würde des Alters, um die erste und späte Liebe, um die Akzeptanz der individuellen Lebenswege und um den Respekt füreinander und gegenüber der ganzen Umwelt.

Es ist die Geschichte eines Paares, die sich ein Haus gekauft hat. Bei der Besichtigung war die Gartenanlage einer der wichtigsten Beweggründe des Umzuges. Doch wurde diese verändert. Lediglich ein großer Baum steht dort noch. Dessen Schatten- und Laubspiel begeistert sie sehr. Doch ist der Baum in der Nachbarschaft auch ein Ärgernis. Großeltern, die mit ihrer Enkelin zu einem Freizeitpark fahren, bekommen langsam die Tragweite deren Verlustängste mit, weil sie sich nicht traut, die Fahrgeschäfte zu benutzen. Sie sucht stets den Blick der Begleiter. Ein Designer, der in einem Küstenort den Auftrag eines Hotels bekommt, trifft auf seine Exfrau und seine Tochter, die er seit Jahren nicht gesehen hatte. Seine Tochter ist Künstlerin und hat in jener Stadt eine Ausstellung. Ein Bild berührt ihn sehr. Die Geschichte zweier Brüder, deren Lebensweg gänzlich anders verlaufen ist und die Traurigkeit und die Distanz besonders im letzten Blick bei der Verabschiedung des spontanen Besuches auffällt. Ein Geschwisterpaar, das sich nach Jahren zum ersten Mal wiedersieht. Beide wurden durch die Scheidung der Eltern getrennt und die spätere Vereinigung und das Einleben in die neuen Familienverhältnisse waren durch viel Schmerz geprägt. Bei einer Gemäldegalerie trifft eine ältere Frau auf ihre erste Liebe. Ihre damalige Ehe war eine Zwangsheirat und zum ersten Mal verschwindet das weinende Gesicht in ihrer Wahrnehmung der Lichtspiele an der Außenwand der Galerie. Zwei Jungs, die mit ihrer Mutter umgezogen sind, können ihren geliebten Hund nicht mitnehmen. Doch plötzlich meinen sie diesen zu hören und machen sich auf den Weg durch den unheimlichen Wald auf die andere Seite der Stadt. Dort finden sie zur Hälfte ein Glücksgefühl. Eine französische Künstlerin, die wegen der Liebe nach Japan gezogen ist, erleidet einen traurigen Verlust und die Schwiegermutter, die sie einst ablehnte, taucht bei einer ihrer Ausstellungen auf.

In diesem Manga gibt es in den Kurzgeschichten und Bildern sehr viel zu entdecken und besonders nachzuempfinden. Ein emotionales Kunstwerk. Ein Werk, das sprachlich und durch die Zeichnungen sehr atmosphärisch jene Alltagssituationen des menschlichen Miteinanders einfängt. Das Manga ist von Jiro Taniguchi und Ryuichiro Utsumi. Die Übersetzung stammt von John Schmitt-Weigand.

Zum Buch in unserem Onlineshop

Weitere Lesetipps von mir und tolle Gäste auf YouTube: Leseschatz-TV